夕方になると足の甲がパンパンにむくみ、朝履いていた靴が窮屈に感じることはありませんか?

足の甲のむくみは、多くの方が経験する悩みの一つです。

単なる疲れだと軽視しがちですが、放置すると症状が悪化したり、重大な病気のサインである可能性もあります。

本記事では、足の甲のむくみの原因、そして自宅でできる解消法を詳しく解説していきます。

この記事の監修者

近藤 好美

ORIENTAL GREEN 銀座インディバ

オーナーセラピスト/インディバスーパーバイザー

セラピスト歴25年、インディバ施術歴20年以上の経験を持つ、身体のラインとコンディションを整えるプロフェッショナル。これまでに3,000人以上の身体の悩みに向き合い、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの施術を提供。

目次

足の甲にむくみが起こる主な原因

むくみとは、細胞と細胞の間にある「細胞間液」という水分が過剰に溜まった状態のことを指します。

一般的には「むくみ」と呼ばれていますが、医学用語では「浮腫(ふしゅ)」と呼ばれる症状です。

足の甲のむくみには、生活習慣や病気など、いくつかの原因があります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

生活習慣の乱れ

日常生活の中で、知らず知らずのうちにむくみを引き起こす習慣を続けていることがあります。

長時間の立ち仕事や座り仕事

長時間同じ姿勢を続けることは、むくみの最も一般的な原因の一つです。

立ちっぱなしの仕事では、重力の影響で血液が足に溜まりやすくなります。

また、デスクワークで長時間座りっぱなしの場合も、ふくらはぎの筋肉を使わないため、血液を心臓に押し戻すポンプ機能が低下します。

さらに、座った姿勢では太ももの裏側が圧迫され、血流が悪くなることもむくみの原因となります。

塩分過多や過度なダイエット

塩分の摂りすぎは、体内の水分バランスを崩し、むくみの大きな原因となります。

人間の体には、体内の塩分濃度を一定に保とうとする働きがあるため、塩分を多く摂取すると、体内の塩分濃度を薄めようとして水分を溜め込んでしまいます。

成人女性の1日の塩分摂取目標量は6.5g未満、男性は7.5g未満とされていますが、実際には多くの人がこれを超える量を摂取しています。

出典:厚生労働省「日本における食塩摂取量の現状と減塩推進への課題」

特に、加工食品や外食には思った以上に塩分が含まれているため、注意が必要です。

また、過度なダイエットによるタンパク質不足も、むくみの原因となります。

血液中のアルブミン(タンパク質)が減少すると、血管内に水分を保持する力が弱まり、水分が血管外に漏れ出しやすくなるためです。

運動不足による血流停滞

運動不足によって筋肉量が減少すると、血液を心臓に送り返すポンプ機能が低下します。

特にふくらはぎの筋肉は、下肢の血液循環に重要な役割を果たしているため、筋力の低下はむくみに直結します。

また、運動不足は代謝の低下や体重増加にもつながり、これらもむくみを悪化させる要因となります。

そのほか、ストレスや睡眠不足による自律神経の乱れ、ホルモンバランスの変化(月経前や妊娠中など)も、むくみの原因となることがあります。

病気による影響

むくみは、生活習慣によるものだけでなく、重大な病気のサインである可能性もあります。

以下のような病気が原因となっている場合は、専門的な治療が必要です。

高血圧や循環器疾患

心不全は、むくみの重要な原因の一つです。

心臓のポンプ機能が低下すると、全身に十分な血液を送り出せなくなり、体は水分を保持しようとします。

その結果、体内の水分量が増え、特に心臓から遠い足にむくみが現れます。

心不全によるむくみは、息切れや動悸、夜間に横になると呼吸が苦しくなるなどの症状を伴うことがあります。

このような症状がある場合は、早急に循環器内科を受診するようにしましょう。

腎臓疾患やリンパ浮腫

腎臓は、体内の余分な水分や老廃物を尿として排出する役割を担っています。

腎機能が低下すると、水分や塩分を適切に排出できなくなり、むくみが生じます。

またネフローゼ症候群では、腎臓からタンパク質(アルブミン)が大量に漏れ出てしまい、血液中のタンパク質が減少します。

その結果、血管内に水分を保持する力が低下し、全身にむくみが現れます。

リンパ浮腫は、リンパ管の機能低下やリンパ節の切除によってリンパ液の流れが悪くなり、むくみが生じる病気です。

がんの手術後や放射線治療後に起こることが多く、片足だけにむくみが現れることが特徴です。

下肢静脈瘤、関節炎、神経障害

下肢静脈瘤は、足の静脈の弁が壊れて血液が逆流し、血管が膨らんでコブのようになる病気です。

40代以上の女性に多く見られ、足のだるさやむくみが慢性的に起こることが特徴です。

深部静脈血栓症は、足の静脈に血栓(血の塊)ができる病気で、片足が急に赤く腫れて痛みを伴います。

血栓が肺に飛んで肺塞栓症(エコノミー症候群)を引き起こすと、命に関わることもあるため、早急な治療が必要です。

関節リウマチや痛風などの関節炎も、関節周囲に炎症が起こることで腫れやむくみを引き起こします。

また糖尿病などによる神経障害も、足の血流が悪くなり、むくみの原因となることがあります。

体内における水分移動バランスの乱れ

心臓から送り出された血液は動脈を通って全身に運ばれ、毛細血管で酸素や栄養素を細胞に届けます。

その際、血液中の水分が血管からしみ出て細胞間質液となり、細胞に栄養を運び込みます。

栄養を運んだ後は、細胞の代謝によってできた老廃物を回収し、静脈やリンパ管を通って心臓に戻っていきます。

むくみは、この水分の移動バランスが崩れることで発生します。

細胞間液の過剰や重力の影響

足は心臓から最も遠い位置にあり、重力の影響を強く受ける部位です。

立ち仕事やデスクワークで長時間同じ姿勢を続けていると、重力によって血液が足に溜まりやすくなります。

本来であれば、ふくらはぎの筋肉が「第二の心臓」として働き、ポンプのように血液を心臓へ押し戻すことでバランスを保っています。

しかし長時間動かないでいると、このポンプ機能が十分に働かず、血液や老廃物を含んだ体液が足に停滞してしまいます。

近藤 好美

ORIENTAL GREEN

特に足の甲は、体の中でも最も低い位置にあるため、水分が溜まりやすく、むくみが起こりやすい部分なのです。

足の甲のむくみの左右差でわかること

むくみが片足だけに現れるか両足に現れるかは、むくみの原因を特定するうえで重要な手がかりとなります。

片足だけのむくみは局所的な血流障害や下肢静脈瘤が疑われる

片足だけがむくむ場合は、特に注意が必要です。

局所的な血流障害やリンパの流れの問題を示唆していることが多く、下肢静脈瘤・深部静脈血栓症・リンパ浮腫などの病気が原因となっている可能性があります。

また、腫瘍やケガによって血管やリンパ管が圧迫されている場合も、片側だけにむくみが現れます。

両足のむくみは全身的な要因が関与している

両足がむくむ場合は、全身的な要因が関与していることが多いです。

心不全・腎不全・肝硬変など臓器の機能低下や、栄養失調・薬剤の副作用などが原因となっていることがあります。

また、生活習慣の乱れによるむくみも、通常は両足に現れます。

長時間の立ち仕事や座り仕事・塩分の摂りすぎ・運動不足などが該当します。

ただし、明らかな原因が特定できない両足のむくみも珍しくありません。

特に高齢者では、加齢による筋力低下や活動量の減少によって、むくみやすくなる傾向があります。

足の甲のむくみを解消する方法

パンパンになった足の甲のむくみは、セルフケアを毎日の習慣として取り入れることで改善できる場合が多くあります。

ここでは、自宅で簡単にできる解消法について紹介します。

日常生活でできるセルフケア

運動不足や長時間同じ姿勢で仕事をしている方は、まず生活習慣を見直すことから始めましょう。

足上げ、ウォーキング、ストレッチ

足を心臓より高い位置に上げることは、むくみ解消に非常に効果的です。

寝る際に足の下にクッションや枕を置いて、足を15〜20cm程度高くすると、重力によって溜まった水分が心臓に戻りやすくなります。

近藤 好美

ORIENTAL GREEN

日中も、休憩時間に壁に足を立てかけたり、椅子に座って足を高く上げたりすることがおすすめです。

またウォーキングは、ふくらはぎの筋肉を使うため、血液を心臓に送り返すポンプ機能を刺激してくれます。

1日30分程度の軽いウォーキングを習慣化することで、むくみにくい体質を作れるでしょう。

- つま先立ちとかかと上げを交互に10〜20回繰り返す

- 足首をゆっくりと大きく回す(時計回り、反時計回り各5回)

- 足の指をグー、パーと開閉する運動を10回繰り返す

- 椅子に座ったまま、足の甲を床に押しつけて20秒キープ

- 足首の角度を鋭角にして足裏を床に押しつけて20秒キープ

これらの運動を、1時間に1回程度行うだけでも、むくみの予防・改善に効果が期待できます。

食事の塩分量チェックと改善

むくみを改善するためには、食事内容の見直しも重要です。

塩分の摂取量を減らすために、以下のポイントを意識しましょう。

- だし汁や香辛料、レモン汁などの酸味を活用して、薄味でも満足できる味付けにする

- 加工食品やインスタント食品、外食は控える

- 醤油やソースは「かける」のではなく「つける」ようにする

- 減塩タイプの調味料を選ぶ

また、むくみ解消にはカリウムを多く含む食品を積極的に摂取することも効果的です。

カリウムには、体内の余分な塩分(ナトリウム)を尿として排出する働きがあります。

カリウムが豊富な食品には、以下のようなものがあります。

- バナナ、アボカド、メロン、キウイ

- ほうれん草、さつまいも、かぼちゃ

- 納豆や豆腐などの大豆製品

- きのこ類

また、タンパク質不足もむくみの原因となるため、肉・魚・卵・大豆製品などから良質なタンパク質を適切に摂取することも大切です。

適度な水分補給を心がける

体の水分が不足すると、体は水分を溜め込もうとして、かえってむくみやすくなります。

適度な水分補給(体重50kgの方で1日1.5リットル程度)を心がけましょう。

ただし、一度に大量の水分を摂取するのではなく、こまめに少しずつ飲むことが大切です。

また、コーヒーやお茶などのカフェインを含む飲み物には利尿作用があるため、飲みすぎると体内の水分が過剰に排出されてしまいます。

さらに、糖分の多いジュースやアルコールも控えめにしましょう。

アルコールを代謝する際に体内の水分を使用するため喉が渇きやすくなり、余分に水分を摂ることでむくみやすくなってしまいます。

グッズを活用したむくみ対策

むくみに特化したグッズを活用することで、より効果的にむくみ対策ができます。

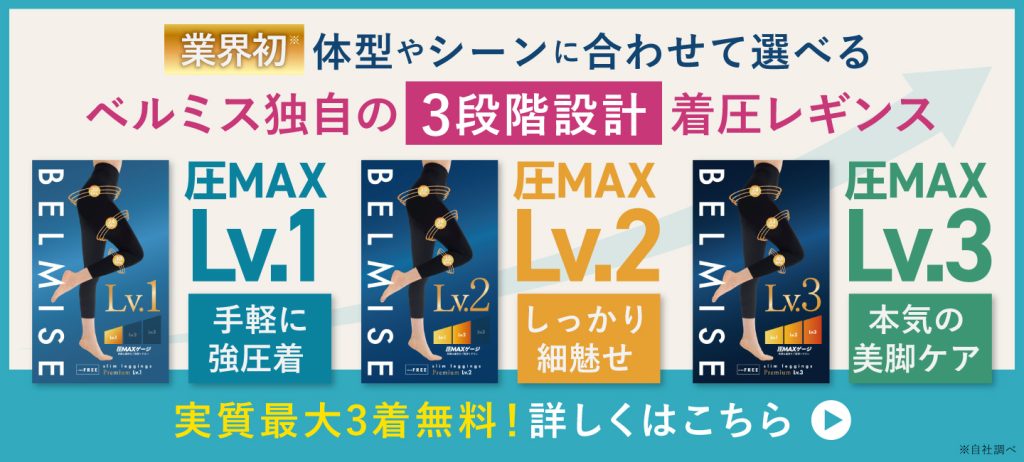

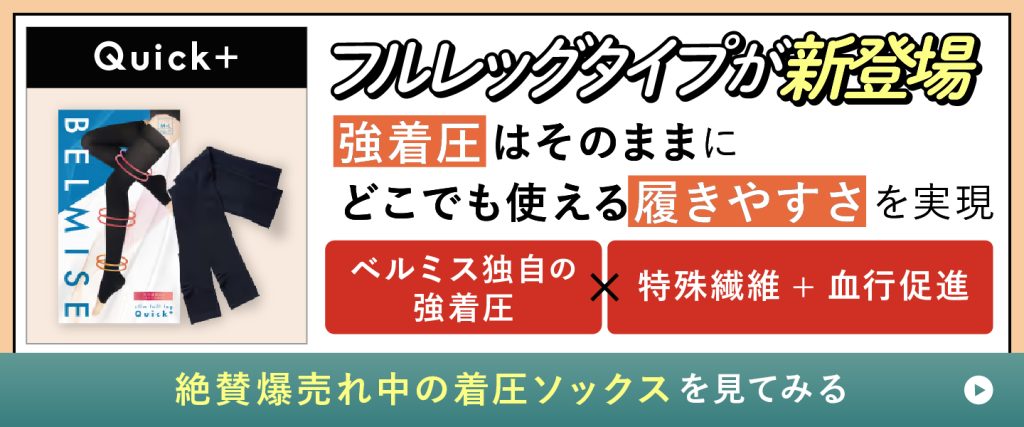

着圧ソックスの使用がおすすめ

着圧ソックスは、足首から太ももにかけて段階的に圧力をかける設計になっています。

足首の圧力が最も強く、上に行くほど圧力が弱くなることで、血液を心臓に向かって押し上げる効果があります。

また、筋肉の収縮によって血液を心臓に送り返すポンプ機能をサポートし、血液やリンパ液の流れを促進します。

- 足のむくみや冷えの予防

- 足のだるさや疲労感の軽減

- 血行促進による代謝アップ

- 足を引き締めて見た目をスッキリさせる

着圧ソックスを使用する際の注意点

着圧ソックスを効果的に使用するためには、正しい履き方と適切な着用時間を守ることが大切です。

- 着用のタイミング

着圧グッズは、どのような効果を得たいかによって着用タイミングが異なります。

むくみを解消したい場合は、日中〜寝る前の着用がおすすです。

近藤 好美

ORIENTAL GREEN

デスクワークで長時間同じ姿勢が続く場合や、立ち仕事で足がパンパンになっている場合は、就寝中に血液やリンパの流れをサポートするグッズを着用することも、翌朝のスッキリ感を実感しやすくなるためおすすめです。

- 着用時間

日中に使用する場合は、帰宅後は脱いで足をリラックスさせましょう。

長くても8〜12時間程度を目安として着用し、体調に合わせて着用しない日を設けることも大切です。

無理して長時間履くのではなく、着用時間を守ったうえで長期間続けることが大切です。

- サイズ選びの注意点

基本は、自分のサイズに合ったものを選びましょう。

小さすぎるものを履くと、締め付けが強すぎて血流が悪くなったり、痛みやかゆみの原因になったりします。

また大きすぎると、十分な圧力がかからず効果が得られません。

商品に記載されたサイズを確認し、ご自身に合うものを選ぶことが大切です。

むくみを放置するとどうなる?

パンパンになった足の甲のむくみを「たかがむくみ」と軽視して放置すると、さまざまな健康リスクを引き起こす可能性があります。

痛みやだるさの悪化

むくみが慢性化すると、足の重だるさや疲労感が常態化し、日常生活に支障をきたすようになります。

歩行時に痛みを感じたり、靴が履けなくなったりすることもあります。

また、むくんだ状態が続くと、皮膚が硬くなったり、色素沈着を起こしたりすることもあります。

さらに悪化すると、皮膚潰瘍(皮膚に穴が開いた状態)ができる可能性もあり、治療が困難になります。

関節や血流への悪影響

むくみによって足首の可動域が制限されると、歩行時のバランスが悪くなり、転倒するリスクが高まります。

特に高齢者の場合、転倒は骨折や寝たきりの原因となることが多いため、十分な注意が必要です。

さらに血液循環が悪化すると、心臓や血管に負担がかかります。

慢性的な血流障害は、下肢静脈瘤の進行や深部静脈血栓症(エコノミー症候群)のリスクを高めます。

生活の質の低下

むくみによる不快感は、仕事の効率低下や集中力の欠如につながります。

また見た目が気になって、スカートやサンダルを避けるなど、ファッションの選択肢が狭まることもあります。

さらに、むくみが睡眠の質を低下させることもあります。

夜間に足がだるくて眠れない、寝付きが悪い、こむら返りが起きやすいなどの症状が現れることもあります。

症状が続く場合は医療機関へ相談する

セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

- 食事や服薬の直後にむくみが出現した

- 片足が急に赤く腫れて痛みがある(深部静脈血栓症の可能性)

- むくみとともに、息切れや動悸、夜間の呼吸困難がある(心不全の可能性)

- 数日の間に急にむくみが出現した

- 薬を飲み始めた、または変更したタイミングでむくみが出た

- 尿が泡立つようになった(腎臓疾患の可能性)

- 体重が急激に増加した

- むくみが何日も続く

- むくみとともに、関節の痛みがある(膠原病の可能性)

むくみの症状によって、適切な診療科が異なります。

片足だけのむくみの場合は、下肢静脈瘤専門クリニックや血管外科を受診しましょう。

またケガや傷を伴うむくみの場合は整形外科を、全身のむくみや原因不明のむくみの場合は、内科やかかりつけ医への相談・受診をおすすめします。

迷った場合は、まずかかりつけ医や内科を受診すれば、必要に応じて適切な専門医を紹介してもらえます。

まとめ

パンパンになった足の甲のむくみは、長時間の立ち仕事や座り仕事、塩分の摂りすぎなど、日常生活の中で起こりやすい症状です。

むくみは、細胞と細胞の間にある細胞間液が過剰に溜まることで起こり、特に心臓から遠く重力の影響を受けやすい足の甲は、むくみが生じやすい部位です。

多くは一時的なものですが、心不全・腎不全・下肢静脈瘤・リンパ浮腫など、重大な病気のサインである場合もあるため、注意が必要です。

足の甲のむくみを解消するためには、足を高くする・適度な運動やストレッチを行う・塩分を控えてカリウムを多く含む食品を摂取する・適切な水分補給を心がけるなど、日常生活でできるセルフケアが効果的です。

足の甲のむくみは、体からのSOSサインかもしれません。

日々の生活習慣を見直し、適切なケアを続けることで、むくみのない健康的な足を取り戻しましょう。

特に毎日のデスクワークや立ち仕事で足がパンパンになりやすい方は、適切な着圧で巡りをサポートするベルミスの着圧ソックスがおすすめです。

足首から先も覆ってくれるソックスタイプを選ぶことで、足の甲のスッキリ感を実感できるでしょう。